目录

快速导航-

卷首 | 读取水文化的千年“存储卡”

卷首 | 读取水文化的千年“存储卡”

-

“黄河学”研究 | 黄河与中华文明

“黄河学”研究 | 黄河与中华文明

-

“黄河学”研究 | 黄河流域生态文明建设实践

“黄河学”研究 | 黄河流域生态文明建设实践

-

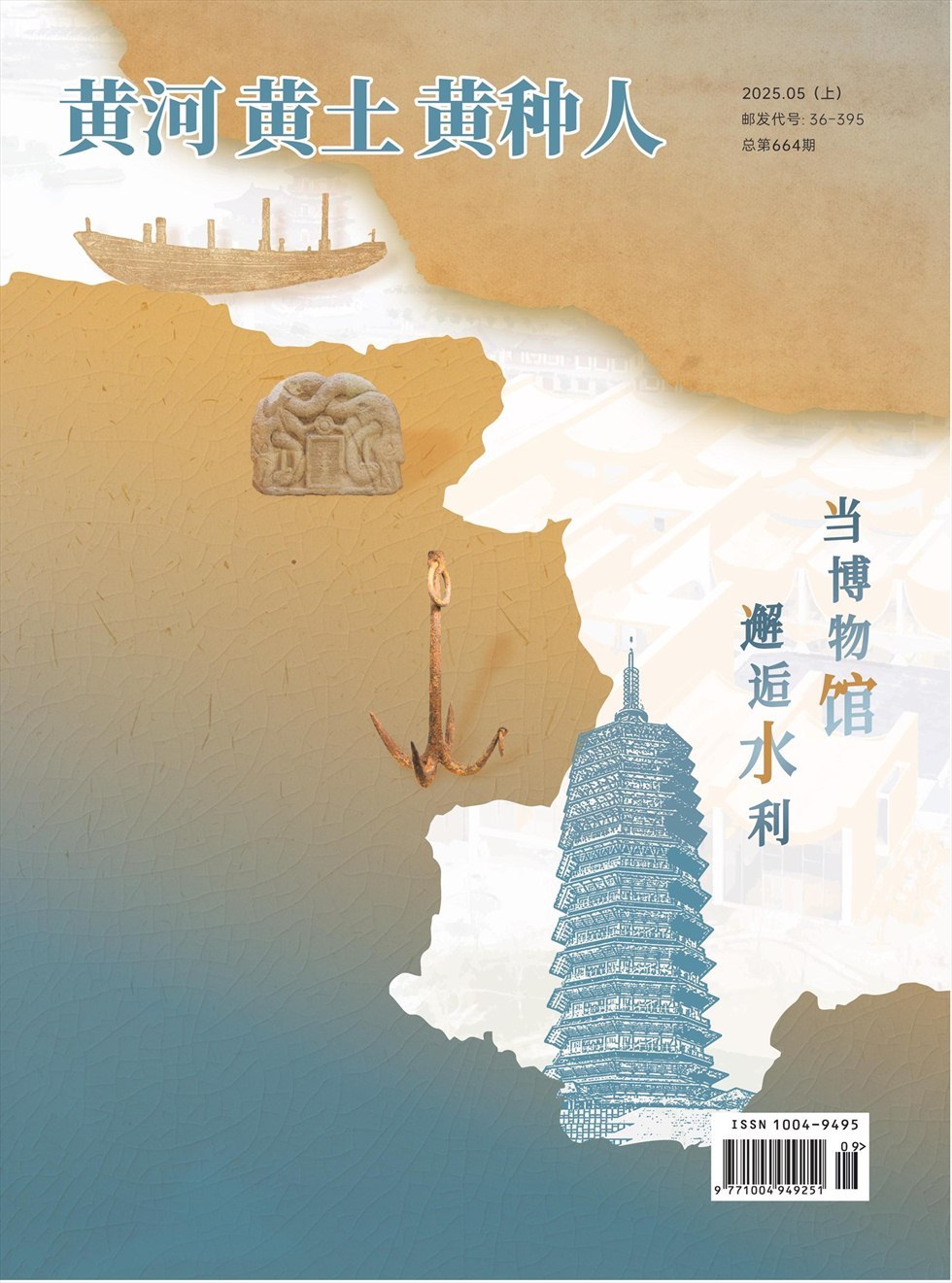

专题 | 当博物馆邂逅水利

专题 | 当博物馆邂逅水利

-

专题 | 流淌于博物馆里的治黄史脉

专题 | 流淌于博物馆里的治黄史脉

-

专题 | 宁夏水利博物馆:水文化传承弘扬与文物保护利用

专题 | 宁夏水利博物馆:水文化传承弘扬与文物保护利用

-

专题 | 图绘黄河:珍稀黄河古地图整理研究

专题 | 图绘黄河:珍稀黄河古地图整理研究

-

专题 | 隋唐大运河文化博物馆:千年运河,万物通济

专题 | 隋唐大运河文化博物馆:千年运河,万物通济

-

专题 | 从昆明池到博物馆:典籍中的“双鲸记”

专题 | 从昆明池到博物馆:典籍中的“双鲸记”

-

专题 | 锈色长明:电石灯里的薪火传承

专题 | 锈色长明:电石灯里的薪火传承

-

专题 | 从文物中探析千年北镇的黄河文化基因

专题 | 从文物中探析千年北镇的黄河文化基因

-

关注 | 永定河文化及其独特魅力

关注 | 永定河文化及其独特魅力

-

稽古.探微 | 杜甫:黄河文化的深沉歌者

稽古.探微 | 杜甫:黄河文化的深沉歌者

-

稽古.探微 | 黄河文化的“中华文明突出特性”

稽古.探微 | 黄河文化的“中华文明突出特性”

-

读书 | 赤子丹心照江河

读书 | 赤子丹心照江河

过往期刊

更多-

黄河黄土黄种人

2025年18期 -

黄河黄土黄种人

2025年17期 -

黄河黄土黄种人

2025年16期 -

黄河黄土黄种人

2025年15期 -

黄河黄土黄种人

2025年14期 -

黄河黄土黄种人

2025年13期 -

黄河黄土黄种人

2025年12期 -

黄河黄土黄种人

2025年11期 -

黄河黄土黄种人

2025年10期 -

黄河黄土黄种人

2025年09期 -

黄河黄土黄种人

2025年08期 -

黄河黄土黄种人

2025年07期 -

黄河黄土黄种人

2025年06期 -

黄河黄土黄种人

2025年05期 -

黄河黄土黄种人

2025年04期 -

黄河黄土黄种人

2025年03期 -

黄河黄土黄种人

2025年02期 -

黄河黄土黄种人

2025年01期

登录

登录