目录

快速导航-

卷首 | 黄河,法治守护下的文化长流

卷首 | 黄河,法治守护下的文化长流

-

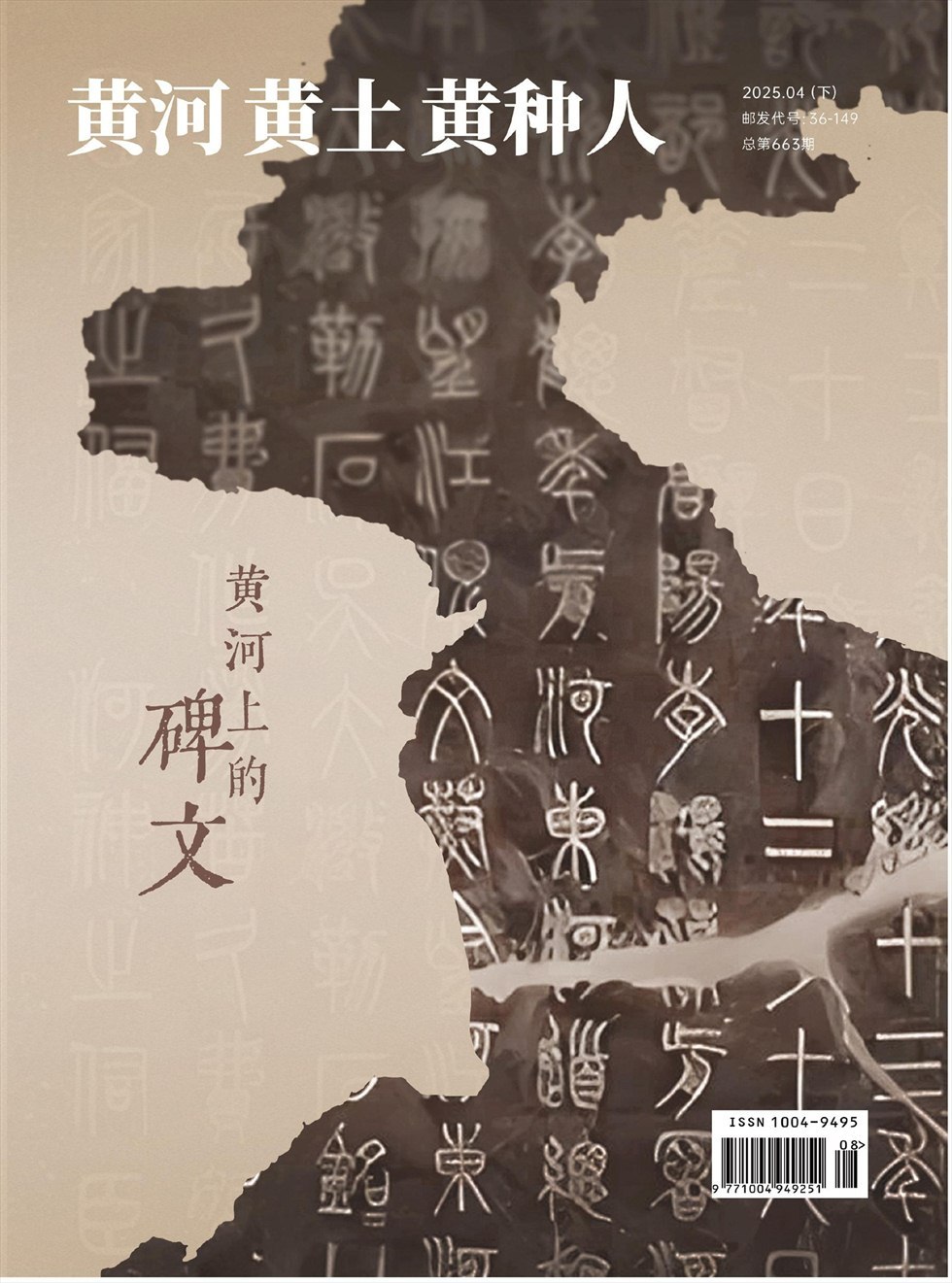

专题 | 黄河上的碑文

专题 | 黄河上的碑文

-

专题 | 石碑里的金堤

专题 | 石碑里的金堤

-

专题 | 一块碑的治黄见证

专题 | 一块碑的治黄见证

-

专题 | 寻黄河廉迹 向清朗而行

专题 | 寻黄河廉迹 向清朗而行

-

专题 | 从衡家楼河神庙碑 看古代治河的智慧

专题 | 从衡家楼河神庙碑 看古代治河的智慧

-

专题 | 黄陵岗塞河功完之碑

专题 | 黄陵岗塞河功完之碑

-

专题 | 跨越百年的 绩奏河阳碑

专题 | 跨越百年的 绩奏河阳碑

-

专题 | 《卫粮厅阳武汛三堡迎水坝创建大王庙碑记》及有关碑刻

专题 | 《卫粮厅阳武汛三堡迎水坝创建大王庙碑记》及有关碑刻

-

专题 | 惠金黄河清代碑刻及相关人物

专题 | 惠金黄河清代碑刻及相关人物

-

瑰·迹 | 泺口险工:从防汛要塞到文化符号

瑰·迹 | 泺口险工:从防汛要塞到文化符号

-

书评 | 大河之魂 文脉千秋

书评 | 大河之魂 文脉千秋

-

话说 | 辛店沟示范园的奇幻漫游

话说 | 辛店沟示范园的奇幻漫游

-

话说 | 《温县黄河沁河志》编写组里的年轻人

话说 | 《温县黄河沁河志》编写组里的年轻人

-

话说 | 大北千流的蓝色军团

话说 | 大北千流的蓝色军团

-

话说 | 来原阳黄河感受岁月静好

话说 | 来原阳黄河感受岁月静好

-

话说 | 济南历城黄河跨河交通变迁记

话说 | 济南历城黄河跨河交通变迁记

-

话说 | 工作无小事 服务为大家

话说 | 工作无小事 服务为大家

-

话说 | 黄河生态变迁下的物种故事:河流与生命的交响

话说 | 黄河生态变迁下的物种故事:河流与生命的交响

-

墨香 | 大河弦歌入孟州

墨香 | 大河弦歌入孟州

-

墨香 | 意象黄河

墨香 | 意象黄河

-

墨香 | 我念长河

墨香 | 我念长河

-

考古 | 孟州黄河堤防考

考古 | 孟州黄河堤防考

-

考古 | 南佐遗址陶鼓:初探史前鼓文化

考古 | 南佐遗址陶鼓:初探史前鼓文化

-

观点 | 持续推进水文化期刊高质量发展

观点 | 持续推进水文化期刊高质量发展

-

观点 | 乡村振兴背景下 挖掘黄河文化遗产潜力 推动乡村旅游发展研究

观点 | 乡村振兴背景下 挖掘黄河文化遗产潜力 推动乡村旅游发展研究

-

观点 | ”二七“红色文化的内涵与时代价值研究

观点 | ”二七“红色文化的内涵与时代价值研究

-

观点 | 黄河流域与太极文化的联系探究

观点 | 黄河流域与太极文化的联系探究

-

观点 | 天下有溺犹己溺

观点 | 天下有溺犹己溺

-

观点 | 融媒体时代下黄河保护与黄河文化宣传平台设计

观点 | 融媒体时代下黄河保护与黄河文化宣传平台设计

-

观点 | 融媒体时代短视频赋能黄河文化传播策略研究

观点 | 融媒体时代短视频赋能黄河文化传播策略研究

-

观点 | 山东黄河题材纪录片的影像呈现与美学建构

观点 | 山东黄河题材纪录片的影像呈现与美学建构

-

艺术 | 兰州市博物馆 馆藏陶鼓赏析

艺术 | 兰州市博物馆 馆藏陶鼓赏析

-

艺术 | 黄河流域书法艺术的历史檀变与地域特征研究

艺术 | 黄河流域书法艺术的历史檀变与地域特征研究

过往期刊

更多-

黄河黄土黄种人

2025年18期 -

黄河黄土黄种人

2025年17期 -

黄河黄土黄种人

2025年16期 -

黄河黄土黄种人

2025年15期 -

黄河黄土黄种人

2025年14期 -

黄河黄土黄种人

2025年13期 -

黄河黄土黄种人

2025年12期 -

黄河黄土黄种人

2025年11期 -

黄河黄土黄种人

2025年10期 -

黄河黄土黄种人

2025年09期 -

黄河黄土黄种人

2025年08期 -

黄河黄土黄种人

2025年07期 -

黄河黄土黄种人

2025年06期 -

黄河黄土黄种人

2025年05期 -

黄河黄土黄种人

2025年04期 -

黄河黄土黄种人

2025年03期 -

黄河黄土黄种人

2025年02期 -

黄河黄土黄种人

2025年01期

登录

登录