目录

快速导航-

卷首语 | “食”光里的乡思

卷首语 | “食”光里的乡思

-

专题 | 家乡的味道

专题 | 家乡的味道

-

专题 | 两两相依﹃鸳鸯饼﹄

专题 | 两两相依﹃鸳鸯饼﹄

-

专题 | 故乡的臭豆汤

专题 | 故乡的臭豆汤

-

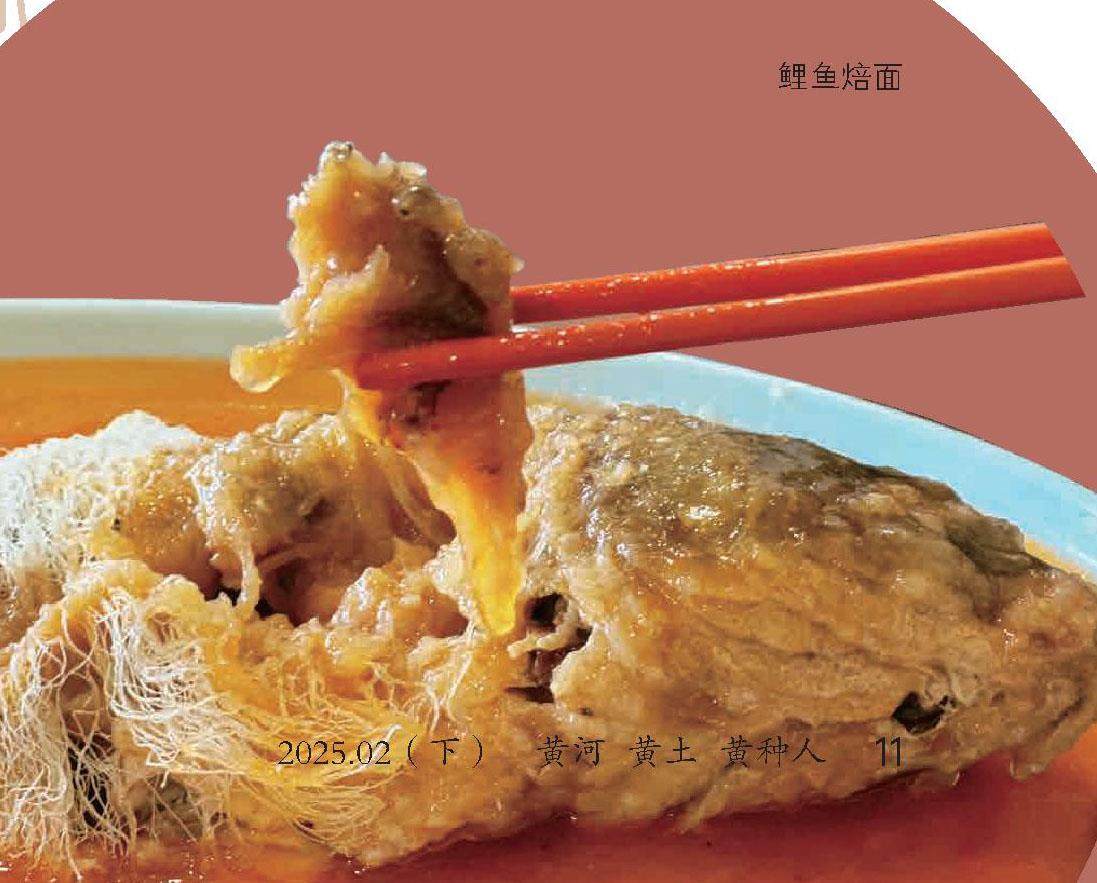

专题 | 味蕾上的开封黄河

专题 | 味蕾上的开封黄河

-

专题 | 聊城呱嗒香

专题 | 聊城呱嗒香

-

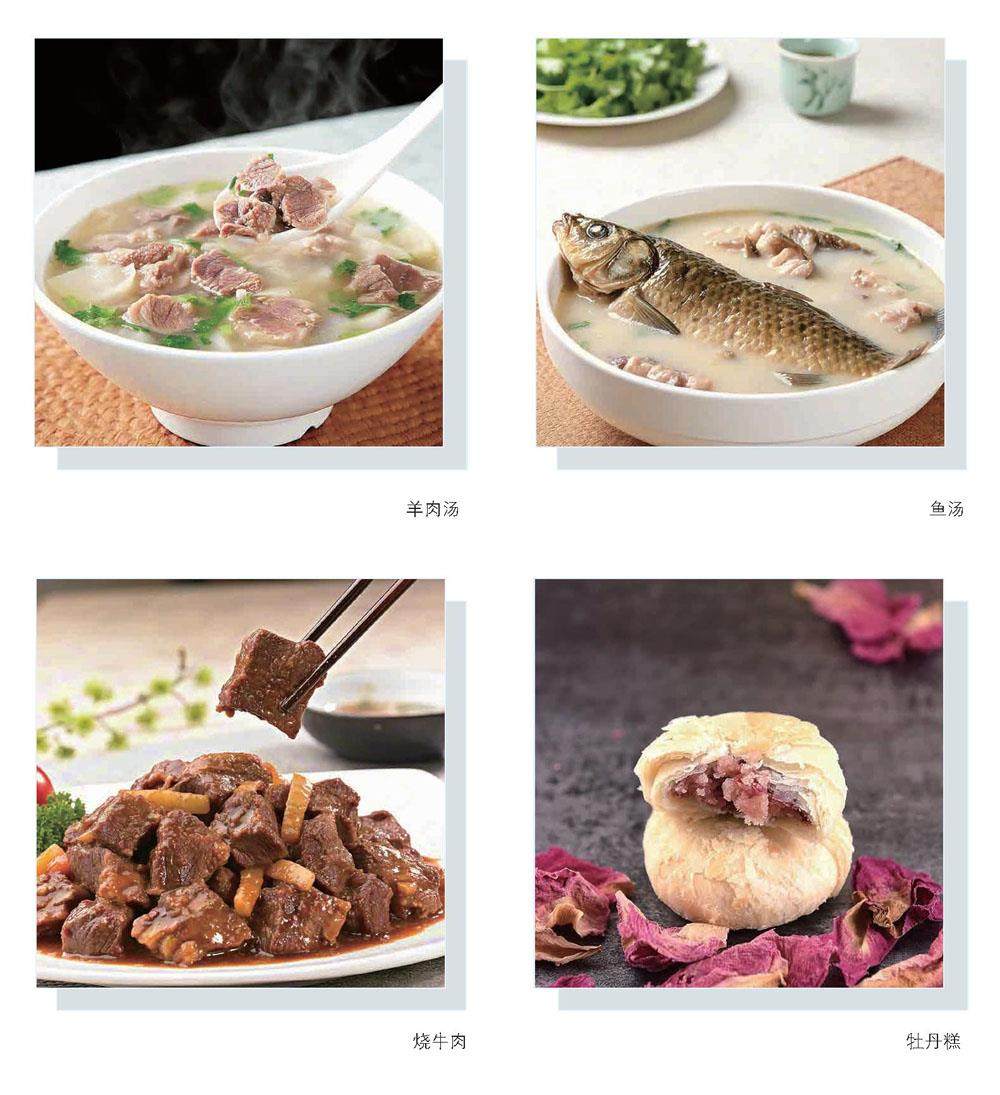

专题 | 菏泽,味蕾上的传奇乐章

专题 | 菏泽,味蕾上的传奇乐章

-

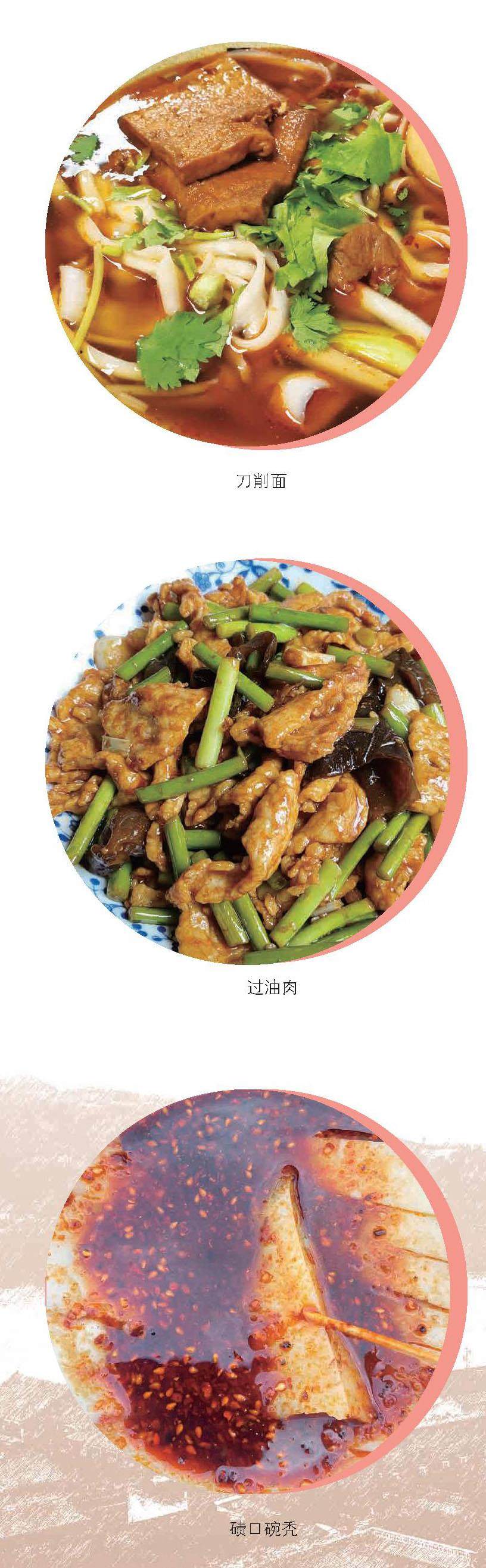

专题 | 黄河岸边的山西美食

专题 | 黄河岸边的山西美食

-

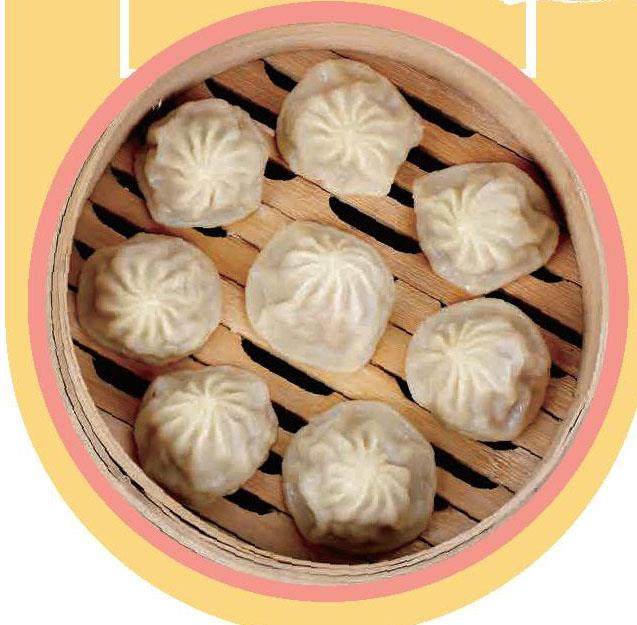

专题 | 记忆中的那一口灌汤包

专题 | 记忆中的那一口灌汤包

-

专题 | 家乡的美食——顾县肉合

专题 | 家乡的美食——顾县肉合

-

专题 | 嗨聊留言墙·黄河寻味启示录

专题 | 嗨聊留言墙·黄河寻味启示录

-

话说 | 一首关于守护与传承的赞歌

话说 | 一首关于守护与传承的赞歌

-

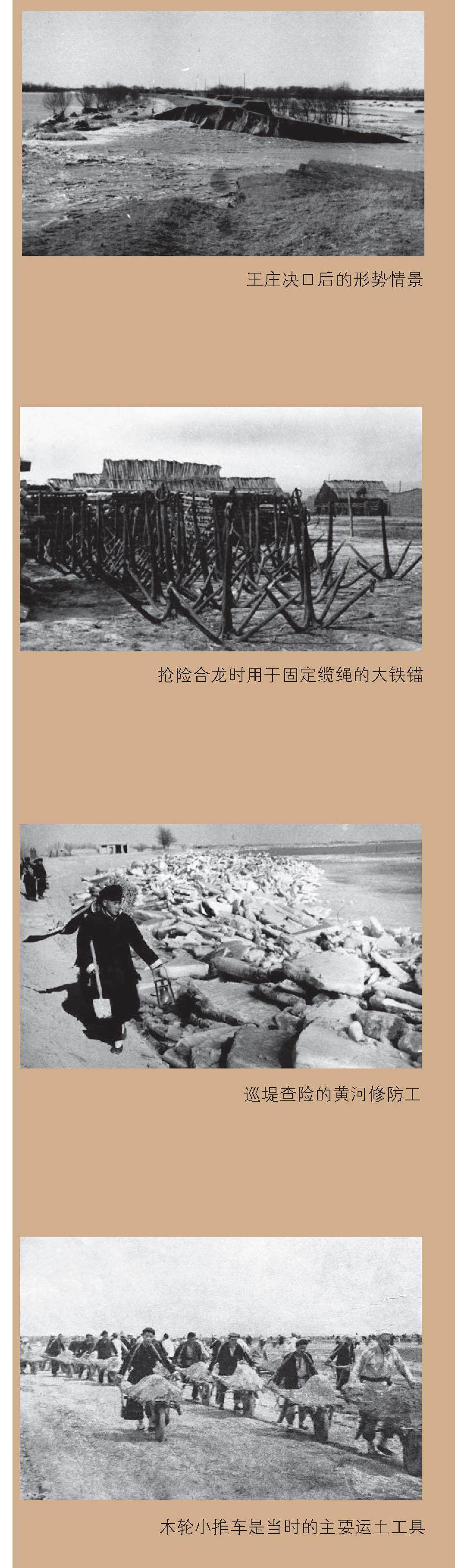

话说 | 沧桑巨变黑岗口

话说 | 沧桑巨变黑岗口

-

话说 | 百年险工 薪火相传

话说 | 百年险工 薪火相传

-

话说 | 共赴一场大河之约

话说 | 共赴一场大河之约

-

话说 | 邓家堡的故事

话说 | 邓家堡的故事

-

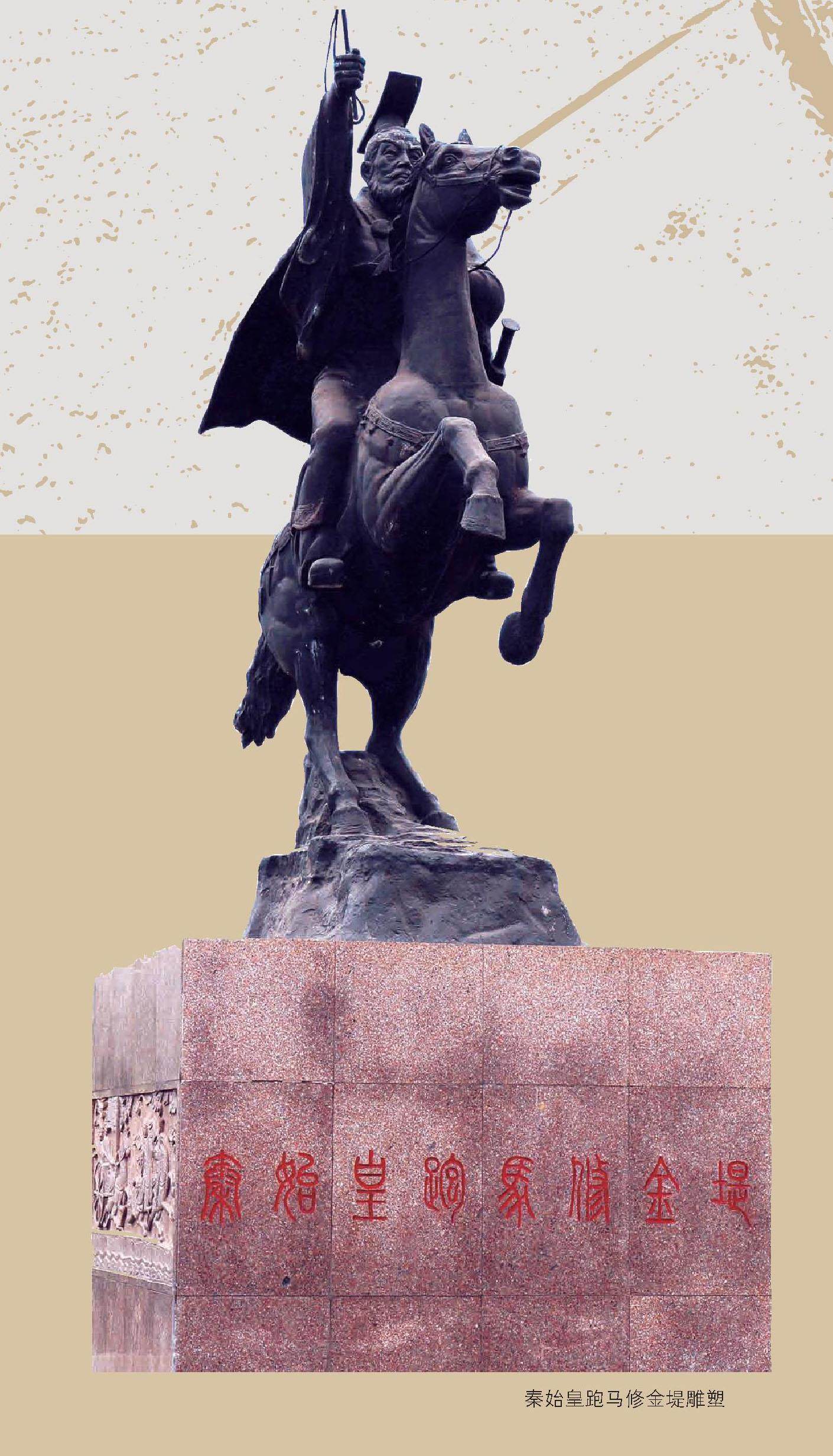

话说 | 蝶变之濮阳北金堤

话说 | 蝶变之濮阳北金堤

-

话说 | 万荣治黄人的“挣”劲

话说 | 万荣治黄人的“挣”劲

-

文化 | 洛汭神堤越千年

文化 | 洛汭神堤越千年

-

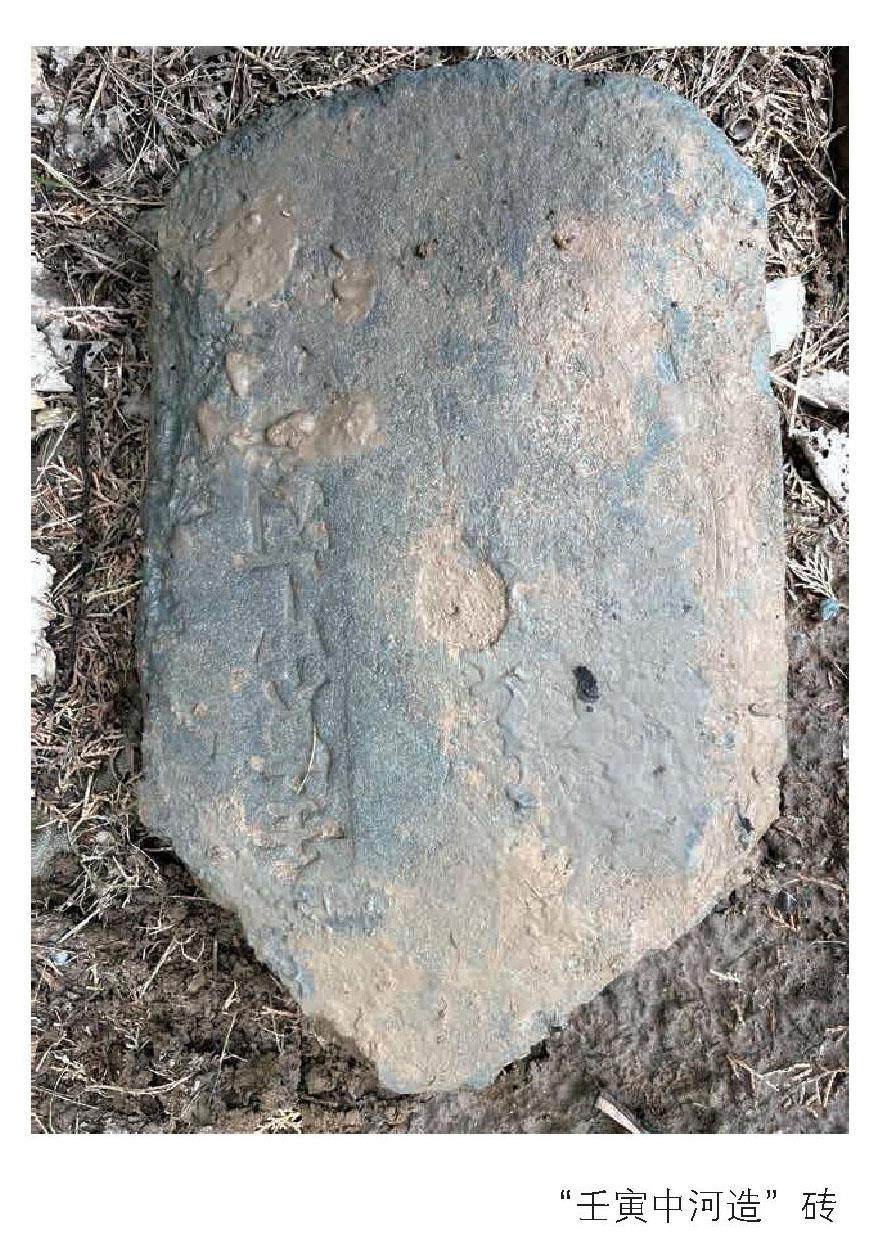

文化 | 砖石坝上的治河“密码”

文化 | 砖石坝上的治河“密码”

-

文化 | 岁月长卷中的黄河畅想

文化 | 岁月长卷中的黄河畅想

-

文化 | 飞跃龙门 扬帆远航

文化 | 飞跃龙门 扬帆远航

-

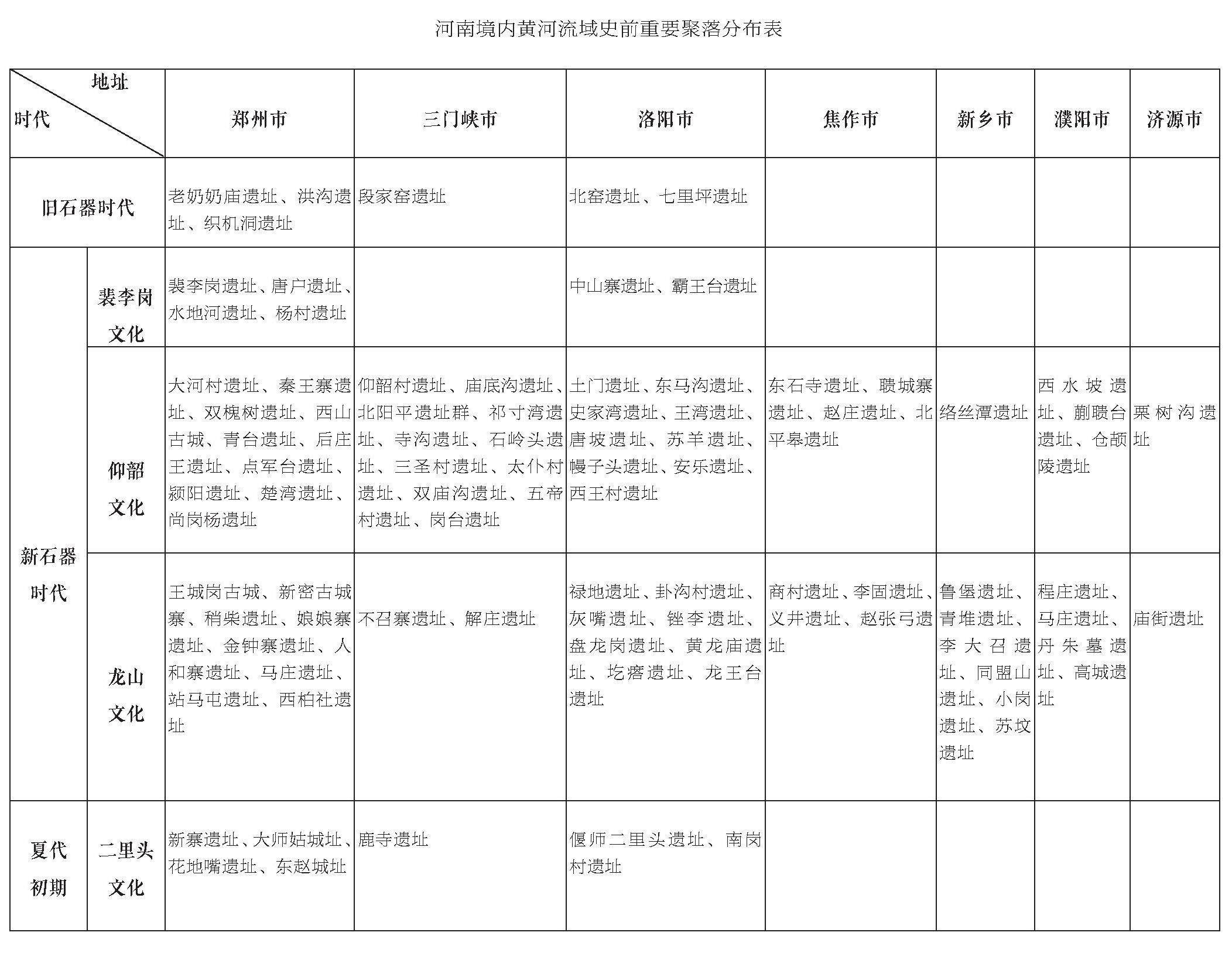

观点 | 河南境内黄河流域史前聚落群团划分探讨

观点 | 河南境内黄河流域史前聚落群团划分探讨

-

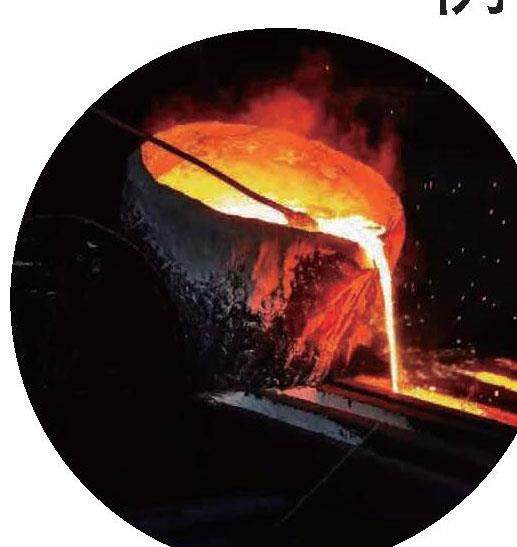

观点 | 郑州地区冶铁文化保护、利用及传承路径探究

观点 | 郑州地区冶铁文化保护、利用及传承路径探究

-

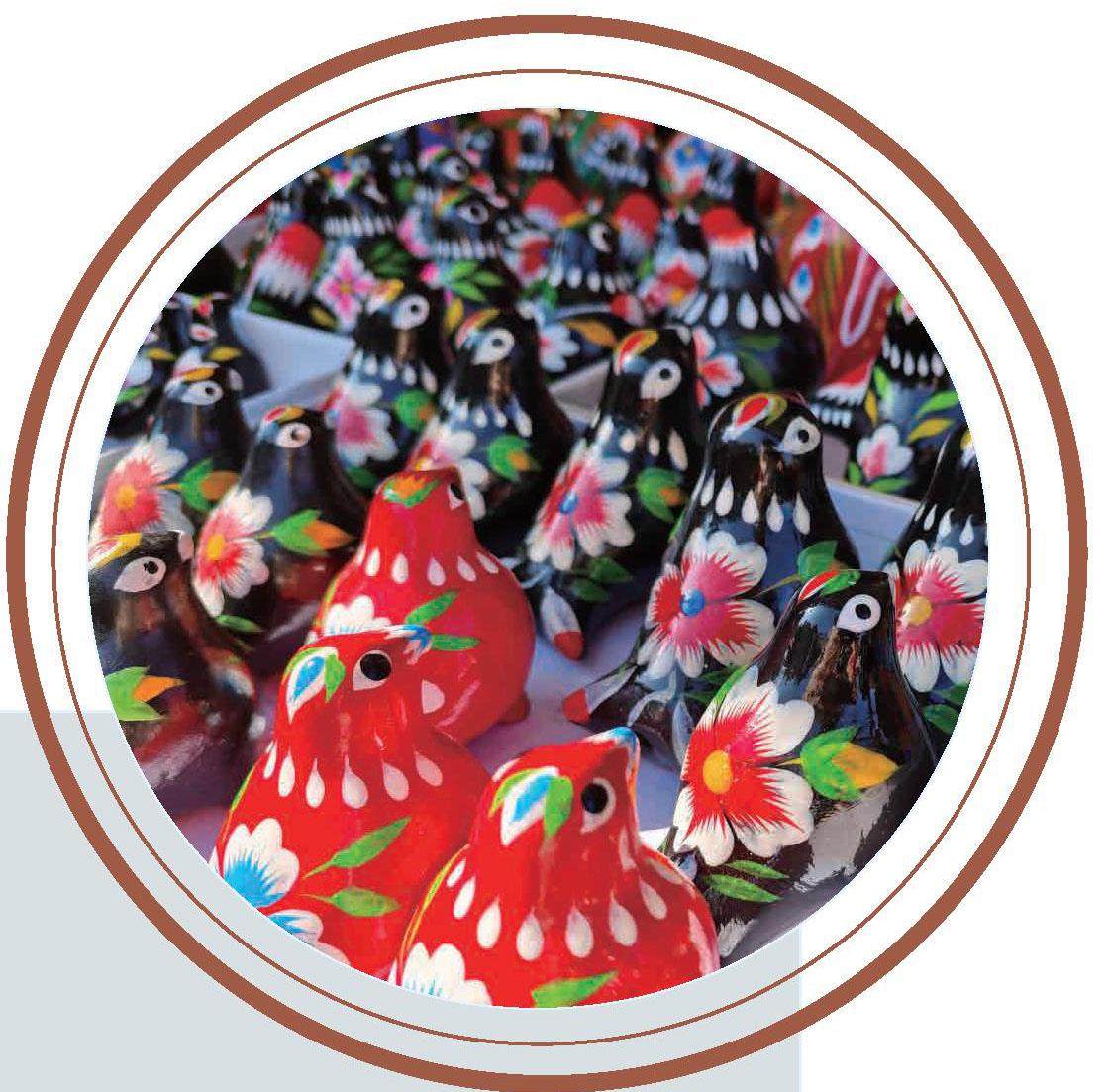

观点 | 黄河流域非物质文化遗产的传承和发展策略研究

观点 | 黄河流域非物质文化遗产的传承和发展策略研究

-

观点 | 互联网思维下黄河流域非遗文创的营销策略分析

观点 | 互联网思维下黄河流域非遗文创的营销策略分析

-

观点 | 黄河文化传播的研究现状及国际传播实施路径

观点 | 黄河文化传播的研究现状及国际传播实施路径

-

艺术 | “洗”尽铅华

艺术 | “洗”尽铅华

-

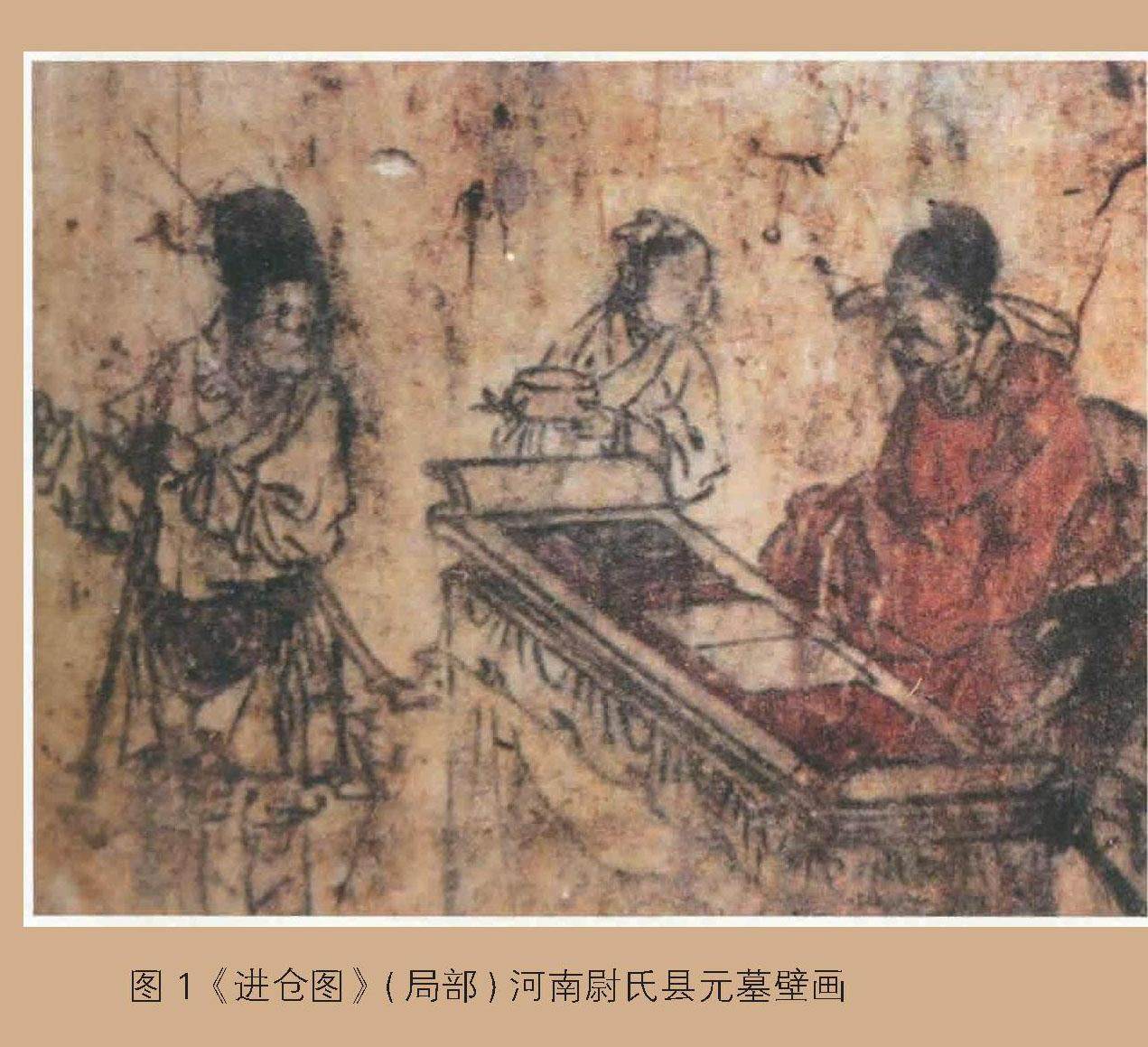

艺术 | 历代象形文物的发展与区别浅析

艺术 | 历代象形文物的发展与区别浅析

过往期刊

更多-

黄河黄土黄种人

2025年18期 -

黄河黄土黄种人

2025年17期 -

黄河黄土黄种人

2025年16期 -

黄河黄土黄种人

2025年15期 -

黄河黄土黄种人

2025年14期 -

黄河黄土黄种人

2025年13期 -

黄河黄土黄种人

2025年12期 -

黄河黄土黄种人

2025年11期 -

黄河黄土黄种人

2025年10期 -

黄河黄土黄种人

2025年09期 -

黄河黄土黄种人

2025年08期 -

黄河黄土黄种人

2025年07期 -

黄河黄土黄种人

2025年06期 -

黄河黄土黄种人

2025年05期 -

黄河黄土黄种人

2025年04期 -

黄河黄土黄种人

2025年03期 -

黄河黄土黄种人

2025年02期 -

黄河黄土黄种人

2025年01期

登录

登录