目录

快速导航-

卷首 | 沧桑黄河古津渡

卷首 | 沧桑黄河古津渡

-

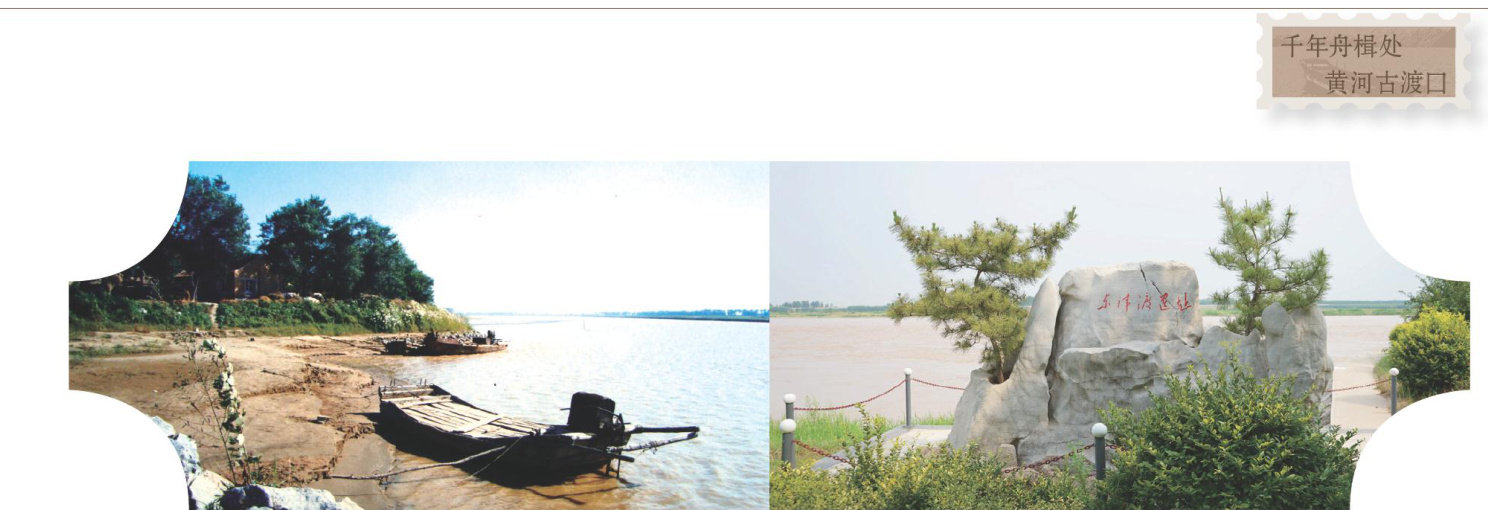

专题 | 千年舟楫处•黄河古渡口

专题 | 千年舟楫处•黄河古渡口

-

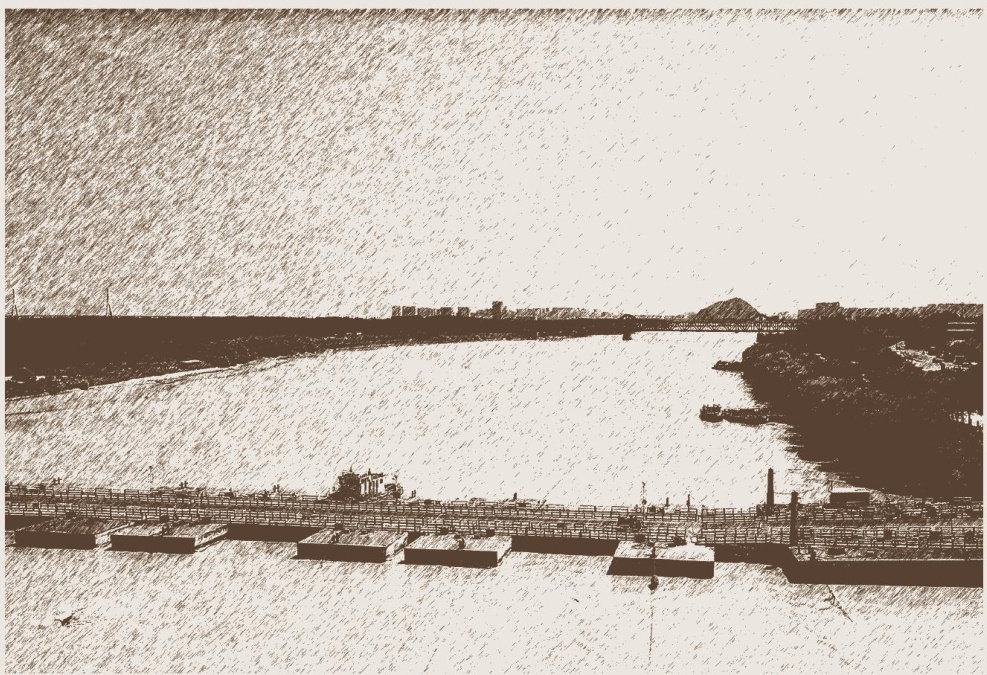

专题 | 长与蒲津作胜游

专题 | 长与蒲津作胜游

-

专题 | 穿越古今,探寻山东黄河记忆深处的渡口

专题 | 穿越古今,探寻山东黄河记忆深处的渡口

-

专题 | 河口古渡

专题 | 河口古渡

-

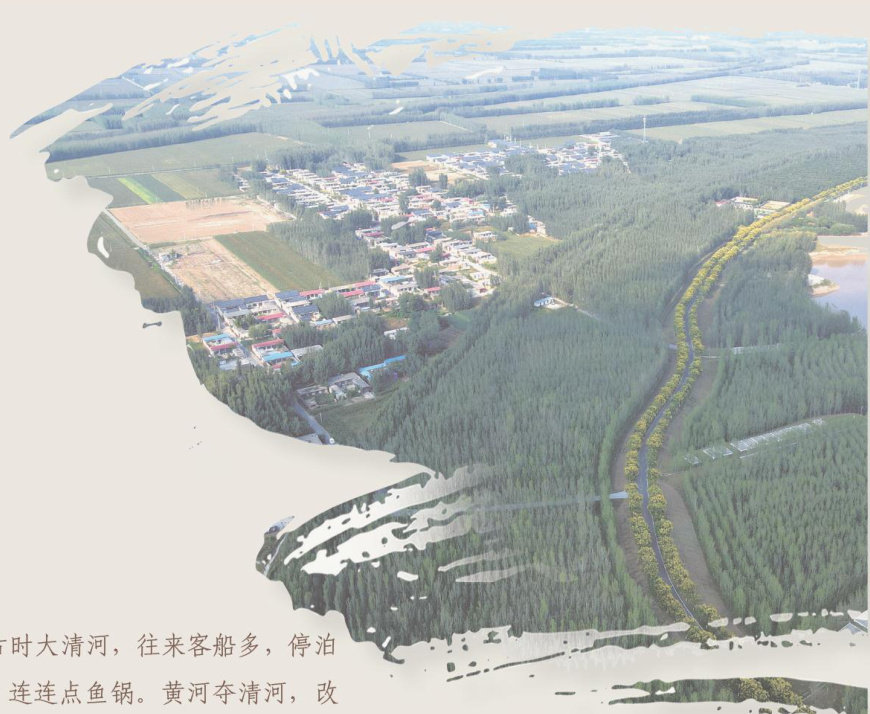

专题 | 玉门古渡踏歌屯

专题 | 玉门古渡踏歌屯

-

专题 | 潼关古渡:黄河涛声里的千年记忆

专题 | 潼关古渡:黄河涛声里的千年记忆

-

专题 | 东津古渡: Enay黄河脊背上的年轮

专题 | 东津古渡: Enay黄河脊背上的年轮

-

专题 | 周门前村的历史渊源

专题 | 周门前村的历史渊源

-

专题 | 黄河太阳渡的千年沧桑与新生

专题 | 黄河太阳渡的千年沧桑与新生

-

专题 | 古渡,古渡

专题 | 古渡,古渡

-

专题 | 三交古渡:黄河岸畔的千年回响

专题 | 三交古渡:黄河岸畔的千年回响

-

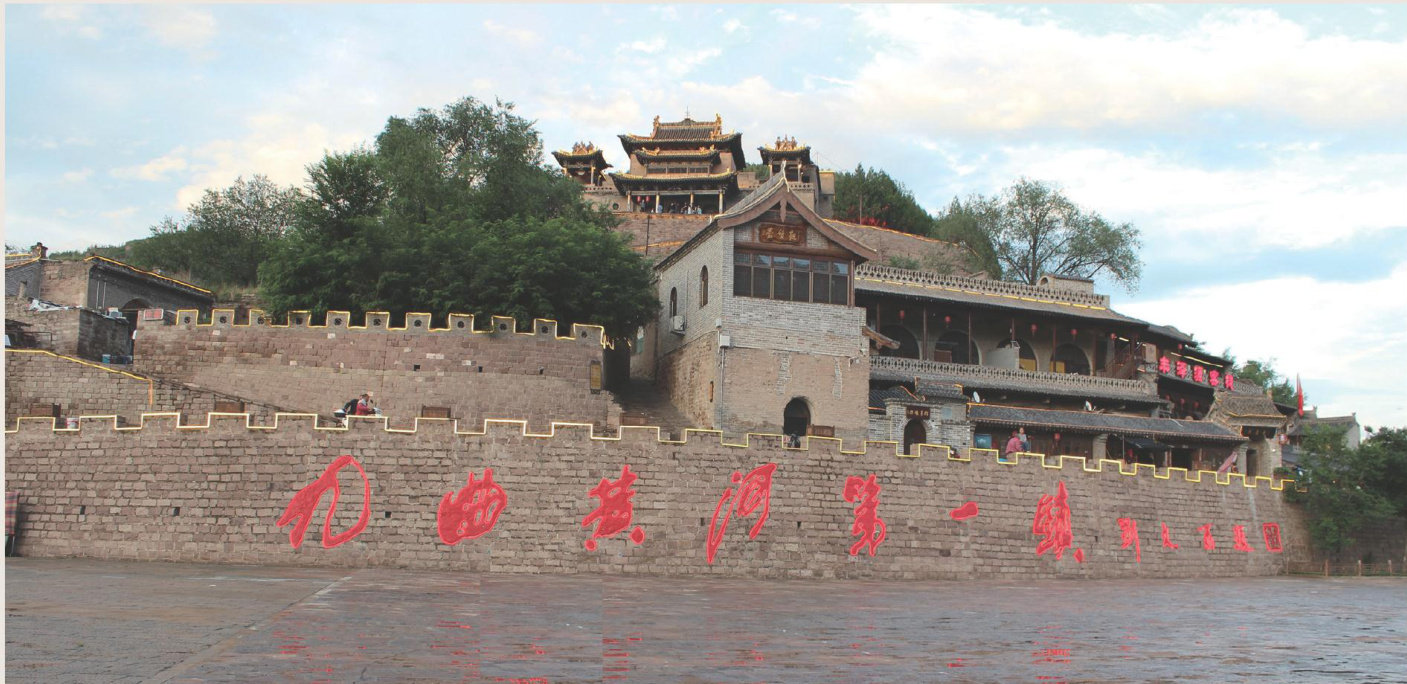

专题 | 碛口往事

专题 | 碛口往事

-

专题 | 封丘黄河古渡口:黄河变迁的历史见证与文化记忆

专题 | 封丘黄河古渡口:黄河变迁的历史见证与文化记忆

-

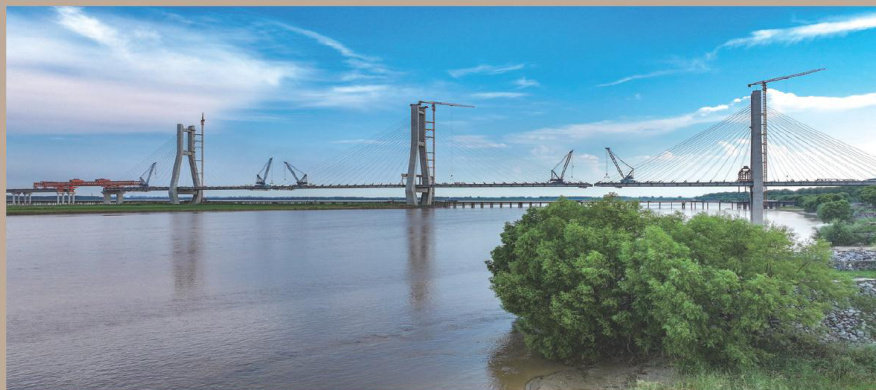

专题 | 济阳黄河渡 河脉通古

专题 | 济阳黄河渡 河脉通古

-

专题 | 嗨聊:古渡今声

专题 | 嗨聊:古渡今声

-

红色记忆 | 千古风陵渡头月度 一片忠魂万古存

红色记忆 | 千古风陵渡头月度 一片忠魂万古存

-

红色记忆 | 旧城渡口的烽火记忆

红色记忆 | 旧城渡口的烽火记忆

-

红色记忆 | 花园口古渡口:黄河岸边的历史见证

红色记忆 | 花园口古渡口:黄河岸边的历史见证

-

瑰·迹 | 三河浪涌黄河韵阳谷情牵九曲心

瑰·迹 | 三河浪涌黄河韵阳谷情牵九曲心

-

话说 | 青堤行吟录

话说 | 青堤行吟录

-

话说 | 孟州治黄人的黄河誓言

话说 | 孟州治黄人的黄河誓言

-

墨香 | 泺口水文赋

墨香 | 泺口水文赋

-

墨香 | 合阳段的节气手记

墨香 | 合阳段的节气手记

-

墨香 | 黄河边的夏日记忆

墨香 | 黄河边的夏日记忆

-

探索 | 数字媒体语境下黄河文化对大学生审美观念的影响与重构

探索 | 数字媒体语境下黄河文化对大学生审美观念的影响与重构

-

探索 | 数字赋能保护传承弘扬黄河文化与文明新形态构建

探索 | 数字赋能保护传承弘扬黄河文化与文明新形态构建

-

探索 | 数字时代黄河文化传播路径研究

探索 | 数字时代黄河文化传播路径研究

-

观点 | 水文化视域下大禹信仰研究

观点 | 水文化视域下大禹信仰研究

-

观点 | 浅谈黄河流域基层博物馆数字化建设与应用

观点 | 浅谈黄河流域基层博物馆数字化建设与应用

-

观点 | 浅谈数字李生水利体系建设在黄河流域中的应用

观点 | 浅谈数字李生水利体系建设在黄河流域中的应用

-

考古 | 博物馆馆藏铜镜的活化利用

考古 | 博物馆馆藏铜镜的活化利用

-

考古 | 黄河下游大汶口遗址出土的骨角牙器新探

考古 | 黄河下游大汶口遗址出土的骨角牙器新探

-

考古 | AI视角:防汛演练的协作拼图

考古 | AI视角:防汛演练的协作拼图

过往期刊

更多-

黄河黄土黄种人

2025年18期 -

黄河黄土黄种人

2025年17期 -

黄河黄土黄种人

2025年16期 -

黄河黄土黄种人

2025年15期 -

黄河黄土黄种人

2025年14期 -

黄河黄土黄种人

2025年13期 -

黄河黄土黄种人

2025年12期 -

黄河黄土黄种人

2025年11期 -

黄河黄土黄种人

2025年10期 -

黄河黄土黄种人

2025年09期 -

黄河黄土黄种人

2025年08期 -

黄河黄土黄种人

2025年07期 -

黄河黄土黄种人

2025年06期 -

黄河黄土黄种人

2025年05期 -

黄河黄土黄种人

2025年04期 -

黄河黄土黄种人

2025年03期 -

黄河黄土黄种人

2025年02期 -

黄河黄土黄种人

2025年01期

登录

登录