目录

快速导航-

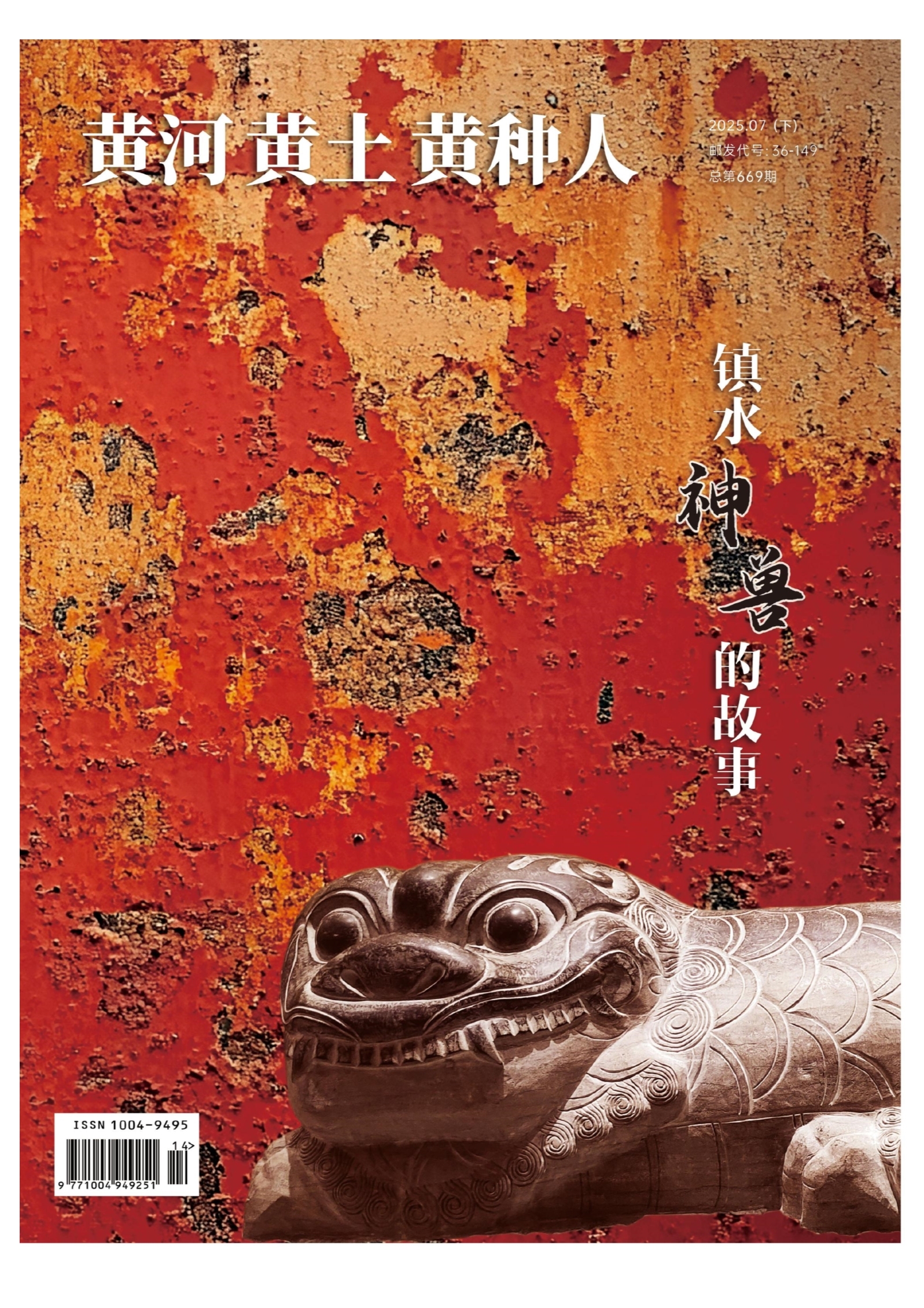

卷首 | 镇水神兽: 祈求江河安澜的图腾

卷首 | 镇水神兽: 祈求江河安澜的图腾

-

关注 | 清流润沃土 廉脉育清风

关注 | 清流润沃土 廉脉育清风

-

关注 | 廉能一体:张伯行的治河主张

关注 | 廉能一体:张伯行的治河主张

-

关注 | 镇水神兽的故事

关注 | 镇水神兽的故事

-

关注 | 黄淮运镇水铁犀记

关注 | 黄淮运镇水铁犀记

-

关注 | 汾河镇水神兽獬豸的传奇故事

关注 | 汾河镇水神兽獬豸的传奇故事

-

专题 | 大清河畔初试啼声

专题 | 大清河畔初试啼声

-

专题 | 从镇河铁犀看黄河治理中的物质文化和精神传承

专题 | 从镇河铁犀看黄河治理中的物质文化和精神传承

-

专题 | 黄河口的镇河图腾

专题 | 黄河口的镇河图腾

-

专题 | 永济铁牛的千年镇水传奇

专题 | 永济铁牛的千年镇水传奇

-

专题 | 石魄吞澜:戴村坝镇水600年

专题 | 石魄吞澜:戴村坝镇水600年

-

专题 | 镇水有灵:石犀图腾与数字时代的文明对话

专题 | 镇水有灵:石犀图腾与数字时代的文明对话

-

专题 | 黄河上的“镇河神兽”

专题 | 黄河上的“镇河神兽”

-

专题 | 千年守望:镇河神兽的文化密码

专题 | 千年守望:镇河神兽的文化密码

-

专题 | 嗨聊:那些镇水神兽

专题 | 嗨聊:那些镇水神兽

-

墨香 | 流动的夏

墨香 | 流动的夏

-

墨香 | 黄河葫芦记

墨香 | 黄河葫芦记

-

墨香 | 黄河畔的茶香岁月

墨香 | 黄河畔的茶香岁月

-

墨香 | 黄河之夏:壶口的壮阔交响

墨香 | 黄河之夏:壶口的壮阔交响

-

探索 | 黄河治理传统技艺保护路径研究

探索 | 黄河治理传统技艺保护路径研究

-

探索 | 科技赋能博物馆事业发展路径初探

探索 | 科技赋能博物馆事业发展路径初探

-

探索 | 濮阳黄河文化濮阳黄河文化保护传承弘扬路径研究

探索 | 濮阳黄河文化濮阳黄河文化保护传承弘扬路径研究

-

探索 | 中华优秀传统文化两创”的困境与破局之道

探索 | 中华优秀传统文化两创”的困境与破局之道

-

探索 | 场景理论视角下打造山东黄河文化IP的策略研究

探索 | 场景理论视角下打造山东黄河文化IP的策略研究

-

探索 | 中原文化赋能河南文旅产业高质量发展探析

探索 | 中原文化赋能河南文旅产业高质量发展探析

-

观点 | 生态文明建设背景下郑州沿黄文化带景观设计方法研究

观点 | 生态文明建设背景下郑州沿黄文化带景观设计方法研究

-

观点 | 黄河流域世界文化遗产殷墟族邑的发现与研究综述

观点 | 黄河流域世界文化遗产殷墟族邑的发现与研究综述

-

观点 | 浅析黄河文化的六种分类

观点 | 浅析黄河文化的六种分类

-

观点 | 浅析阅读推广如何助推保护传承弘扬黄河文化

观点 | 浅析阅读推广如何助推保护传承弘扬黄河文化

-

观点 | 人工智能在黄河流域水旱灾害防御中的应用

观点 | 人工智能在黄河流域水旱灾害防御中的应用

-

考古 | 马家窑文化的活态展示与价值转化路径研究

考古 | 马家窑文化的活态展示与价值转化路径研究

-

考古 | 三门峡地区周秦墓葬研究综述

考古 | 三门峡地区周秦墓葬研究综述

过往期刊

更多-

黄河黄土黄种人

2025年18期 -

黄河黄土黄种人

2025年17期 -

黄河黄土黄种人

2025年16期 -

黄河黄土黄种人

2025年15期 -

黄河黄土黄种人

2025年14期 -

黄河黄土黄种人

2025年13期 -

黄河黄土黄种人

2025年12期 -

黄河黄土黄种人

2025年11期 -

黄河黄土黄种人

2025年10期 -

黄河黄土黄种人

2025年09期 -

黄河黄土黄种人

2025年08期 -

黄河黄土黄种人

2025年07期 -

黄河黄土黄种人

2025年06期 -

黄河黄土黄种人

2025年05期 -

黄河黄土黄种人

2025年04期 -

黄河黄土黄种人

2025年03期 -

黄河黄土黄种人

2025年02期 -

黄河黄土黄种人

2025年01期

登录

登录