目录

快速导航-

卷首 | 黄河流域神话蕴含的斗争精神

卷首 | 黄河流域神话蕴含的斗争精神

-

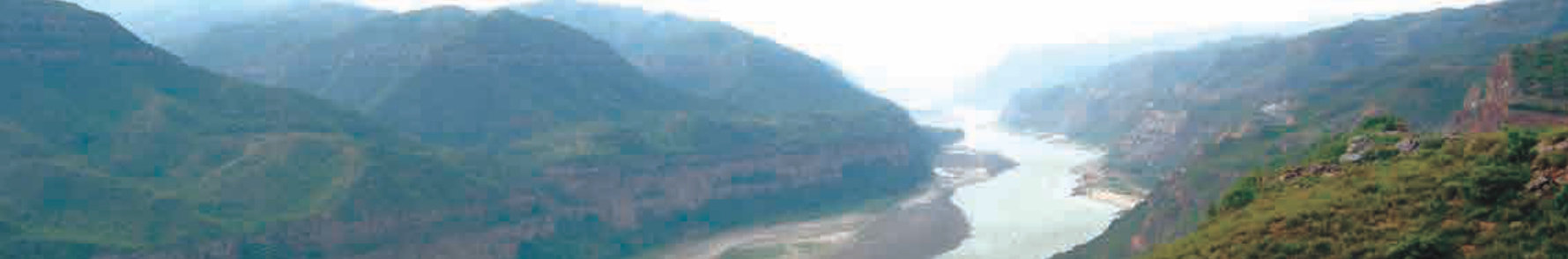

专题 | 黄河流域的山河密码

专题 | 黄河流域的山河密码

-

专题 | 神斧劈浪处 砥柱立千年

专题 | 神斧劈浪处 砥柱立千年

-

专题 | 东平湖传说里的文明密码

专题 | 东平湖传说里的文明密码

-

专题 | 风过艾山,黄河浪里回响着古老传说

专题 | 风过艾山,黄河浪里回响着古老传说

-

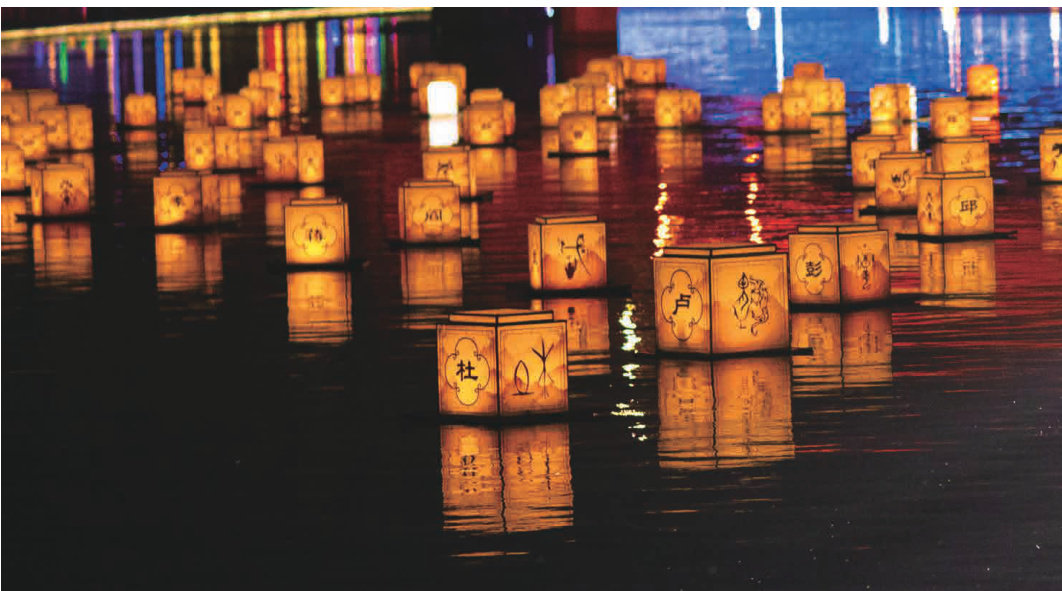

专题 | 从济源河灯祭说起的黄河文化

专题 | 从济源河灯祭说起的黄河文化

-

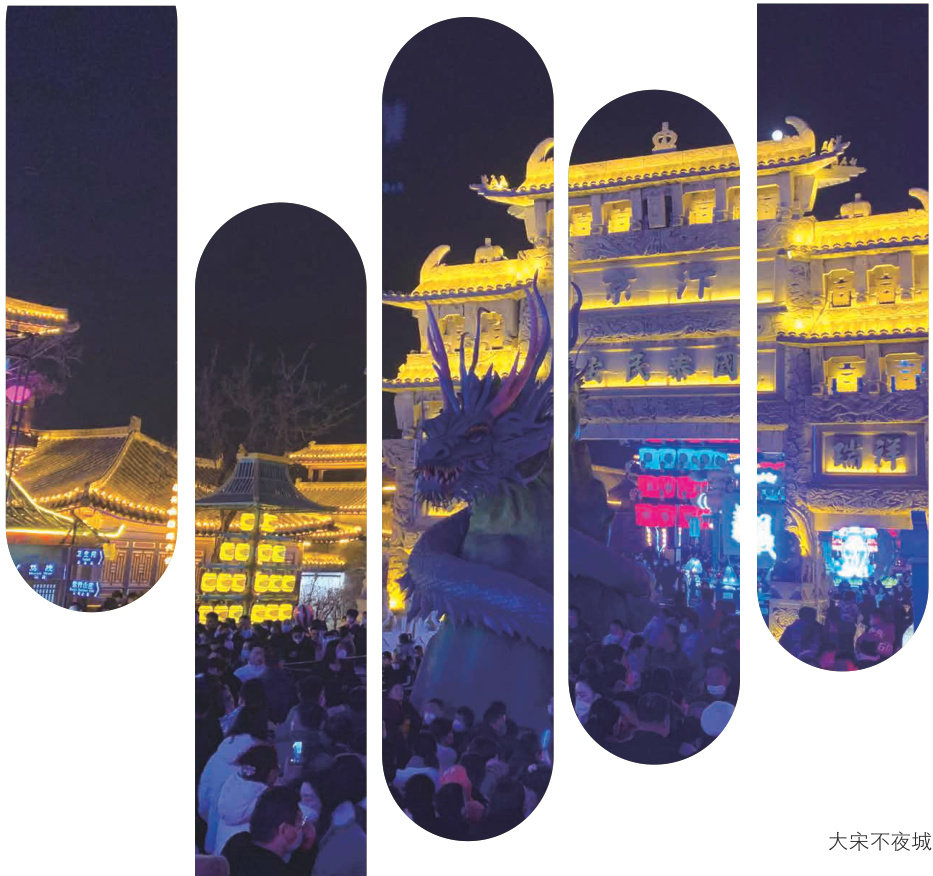

专题 | 千载文明 叩醒商都

专题 | 千载文明 叩醒商都

-

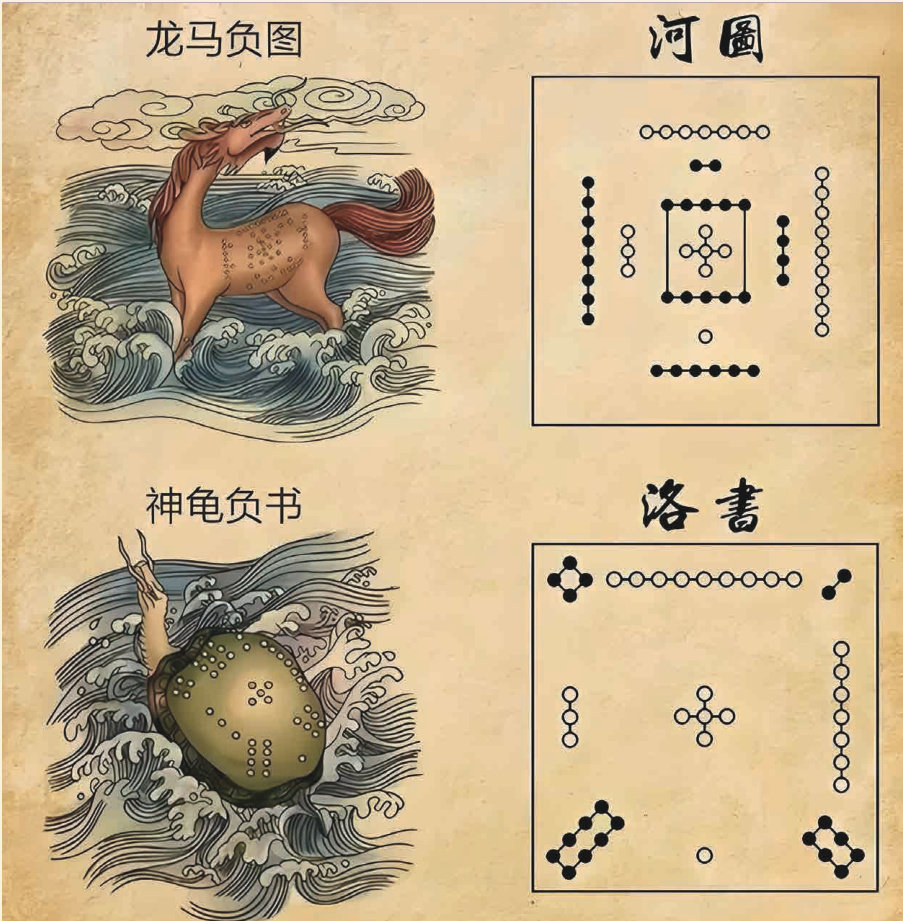

专题 | 水纹经纬:大河神话的文明算法

专题 | 水纹经纬:大河神话的文明算法

-

专题 | 仰韶彩陶上的黄河密码

专题 | 仰韶彩陶上的黄河密码

-

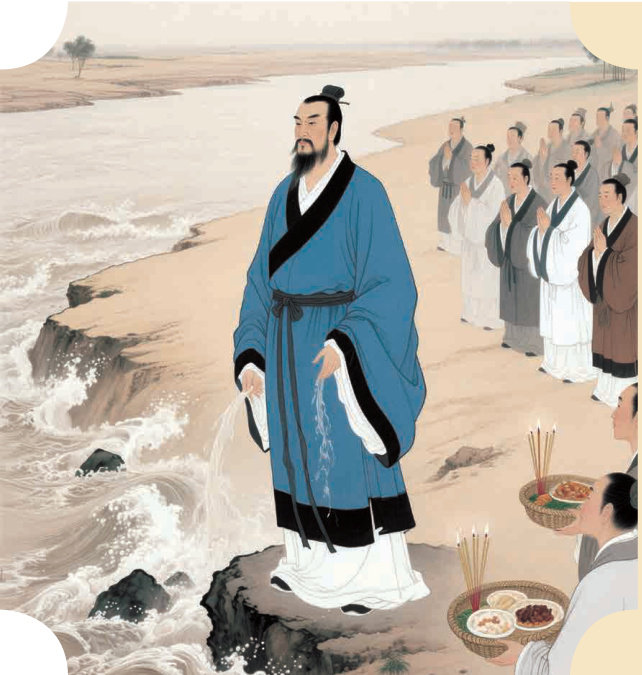

专题 | 从大禹治水探寻文明脉络

专题 | 从大禹治水探寻文明脉络

-

专题 | 龙门石窟:黄河水畔的千年梵音与文明密码

专题 | 龙门石窟:黄河水畔的千年梵音与文明密码

-

专题 | 黄河神话中的文明起源与信仰

专题 | 黄河神话中的文明起源与信仰

-

专题 | 黄河流域神话中的治河哲学

专题 | 黄河流域神话中的治河哲学

-

专题 | 在浪花褶皱处窥见黄河文明

专题 | 在浪花褶皱处窥见黄河文明

-

专题 | 追寻神话在人间的火光

专题 | 追寻神话在人间的火光

-

专题 | 嗨聊·山河密码

专题 | 嗨聊·山河密码

-

留声坊 | 荆峪沟淤地坝纪事:从历史经验到当代启示

留声坊 | 荆峪沟淤地坝纪事:从历史经验到当代启示

-

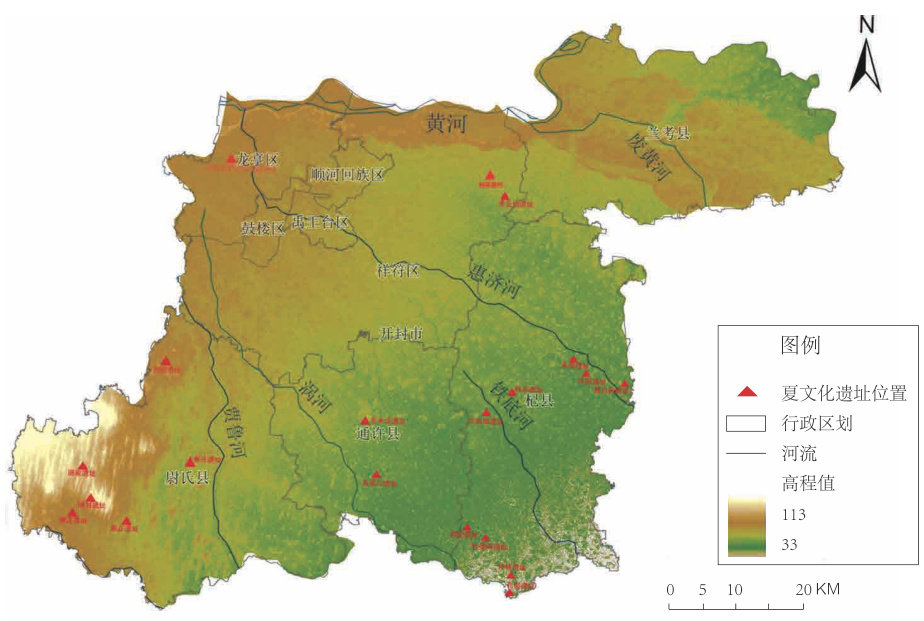

考古 | 开封地区夏文化考古调查发掘与研究

考古 | 开封地区夏文化考古调查发掘与研究

-

观点 | 主题出版结合重大国家战略的思路探析

观点 | 主题出版结合重大国家战略的思路探析

-

观点 | 黄河流域地方志事业高质量发展刍议

观点 | 黄河流域地方志事业高质量发展刍议

-

观点 | 浅谈东平湖蓄滞洪区生态环境保护与经济协调发展

观点 | 浅谈东平湖蓄滞洪区生态环境保护与经济协调发展

-

观点 | 在建水利工程防洪度汛对策研究

观点 | 在建水利工程防洪度汛对策研究

-

观点 | 河南保护传承弘扬黄河文化探究

观点 | 河南保护传承弘扬黄河文化探究

-

观点 | 传承红色基因弘扬红色文化

观点 | 传承红色基因弘扬红色文化

-

观点 | 生态文明视域下山西保护传承弘扬黄河文化的思考

观点 | 生态文明视域下山西保护传承弘扬黄河文化的思考

-

探索 | 从河洛汇流探源黄河文化的精神脉络

探索 | 从河洛汇流探源黄河文化的精神脉络

-

探索 | 武陟黄河文化的历史演进

探索 | 武陟黄河文化的历史演进

-

探索 | 水利研学视角下如何讲好黄河故事

探索 | 水利研学视角下如何讲好黄河故事

-

探索 | 数智化背景下黄河文化研学产品开发路径研究

探索 | 数智化背景下黄河文化研学产品开发路径研究

-

探索 | 文博事业赋能黄河文化“两创”的探索

探索 | 文博事业赋能黄河文化“两创”的探索

-

探索 | 枕在黄河之上的生活美学

探索 | 枕在黄河之上的生活美学

-

艺术 | 黄河流域音乐文化保护与传承发展研究

艺术 | 黄河流域音乐文化保护与传承发展研究

过往期刊

更多-

黄河黄土黄种人

2025年18期 -

黄河黄土黄种人

2025年17期 -

黄河黄土黄种人

2025年16期 -

黄河黄土黄种人

2025年15期 -

黄河黄土黄种人

2025年14期 -

黄河黄土黄种人

2025年13期 -

黄河黄土黄种人

2025年12期 -

黄河黄土黄种人

2025年11期 -

黄河黄土黄种人

2025年10期 -

黄河黄土黄种人

2025年09期 -

黄河黄土黄种人

2025年08期 -

黄河黄土黄种人

2025年07期 -

黄河黄土黄种人

2025年06期 -

黄河黄土黄种人

2025年05期 -

黄河黄土黄种人

2025年04期 -

黄河黄土黄种人

2025年03期 -

黄河黄土黄种人

2025年02期 -

黄河黄土黄种人

2025年01期

登录

登录